「採用マーケティングってなに?」

「採用マーケティングは自社の採用活動に取り入れたほうがいいの?」

と、採用マーケティングという言葉について、興味を持っている採用担当者も多いのではないでしょうか?

採用マーケティングとは採用活動にマーケティングの思考を取り入れたもので、売り手市場の現代において急速に広まっている考え方です。

この記事では採用マーケティングに関する基本的な情報から、実際に採用マーケティングを成功させるポイント、手法まで、徹底的に解説していきます。

近年注目されている採用マーケティングについての知識を備えて、競合他社に勝る採用力を手に入れるためにも、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

採用サイトを無料で制作・運用してくれるサービス「京栄くん」は、初期費用0円で採用マーケティングのプロに代行できます。

| 京栄くんの特徴 | |

|---|---|

| サービス | 採用のプロによる採用サイト制作&運用サービス |

| 初期費用・月額費用 | 0円 |

| 料金形態 | 応募課金型で低リスク |

| 応募単価 | 予算に合わせて相談可 |

| サイトの作成 | 求職者が求めるコンテンツをプロが作成 |

| サイトの集客 | 「Indeed」「求人ボックス」「スタンバイ」など、主要な求人検索エンジンと連携 |

| サイトの運用 | 採用のプロによる分析で効果的なサイト運用 |

採用マーケティングとは?

採用マーケティングを理解することで効率よく採用活動を進めることができます。

- 採用マーケティングとは、マーケティングの考え方を採用活動に落とし込んだ考え方。

- 売り手市場が続く中で「求職者から選ばれる企業」になるために重要。

- 採用マーケティングを実践することで、さまざまな採用課題が解決できる。

採用マーケティングの考え方

そもそも「マーケティング」とは「市場のリサーチ」や「商品・サービスの宣伝」「データ分析」など、使う人によってさまざまな意味を持ち、定義が曖昧です。経営学者のピーター・ドラッカーによると、本来のマーケティングとは「顧客について十分に理解し、顧客に合った製品やサービスが自然に売れるようにすること」と定義しています。

つまり一言で言うと、マーケティングとは「売れる仕組みを作ること」です。そしてそのために、「誰に、どんな価値を、どういった方法で提供するか」を考えていく一連の流れをマーケティングと言います。

そんなマーケティングの考えを採用活動に落とし込んだのが「採用マーケティング」です。

採用マーケティングとは「自社に応募してくれる仕組みを作ること」で、そのために「求職者について十分に理解し、求職者に合った求人に自然と応募が来るように」していくことを指します。

従来は顧客に対して行われているマーケティングですが、採用でも求職者に対しても同様にマーケティングのように、求職者をターゲットとし、マーケティングを意識した人材採用が行われるようになってきています。

採用マーケティングの重要性

採用活動にマーケティングの視点を取り入れることで、「自社に最適な人材に向けて、自社の魅力を最大限に伝え、優秀な人材を採用できる」として、近年注目されています。

採用マーケティングで解決できる採用課題

採用マーケティングを実践することで、さまざまな採用課題が解決されます。

- 効果的なアプローチで応募が増える

- 質の良い母集団形成ができる

- 選考途中の離脱・歩留まりの解消

- 応募の質が高まり、選考が効率的に

- 内定取り消しの減少

- 採用後のミスマッチ防止・離職率の改善

- 採用活動の効率化により、コストや工数の削減

採用マーケティングでは訴求したいターゲットに向けて、効果的なアプローチができます。そのため、応募増加や人材のマッチ度の向上が見込め、結果的にコストや工数の削減にもつながるでしょう。

なぜ採用マーケティングが注目されている?

なぜ近年採用マーケティングが注目されているのでしょうか?ここでは採用マーケティングが注目されている背景について、いくつかの要因をまとめました。

- 採用競争の激化

- 新卒採用市場の変化

- 転職採用市場の変化

- 採用手法の多様化

これら4つの背景について詳しく解説していきます。これらを知ることで、これからの採用市場の流れをつかむことにもなりますので、ぜひ最後までお読みください。

採用マーケティングの背景1.採用競争の激化

採用マーケティングが注目されている背景としては、やはり採用競争の激化が挙げられます。

少子高齢化による労働人口の減少、変化の激しいビジネス環境への対応など、明らかに売り手市場が続いています。

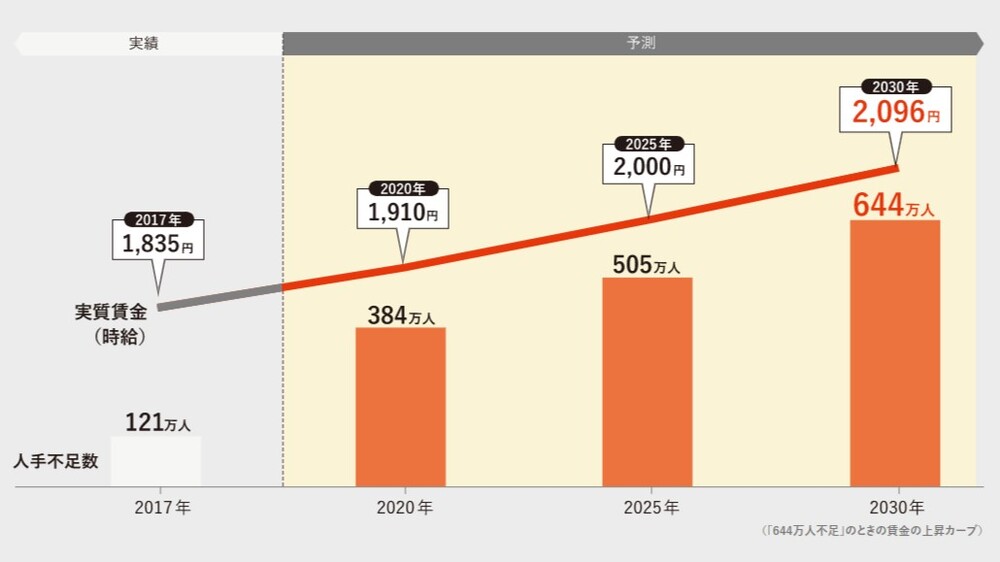

実際にパーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には人手が644万人不足すると見込まれています。

そんな売り手市場の中で、これまでとは違ったアプローチで人材を確保するために注目されたのが採用マーケティングです。

これまでの採用活動は、「母集団を形成し、その中から人材を選ぶ」というのが普通でしたが、採用マーケティングを取り入れることで求職に積極的ではない”潜在層”へのアプローチが可能になります。

採用マーケティングの背景2.新卒採用市場の変化

近年の採用市場の変化も、採用マーケティングが注目されている要因です。

新卒採用市場においては、2021年からの経団連の採用ルール廃止によって、本格的に就職活動を開始する前の「就職活動潜在層」にアプローチすることが重要になってきています。

株式会社ディスコの「キャリタス就活2022 学生モニター調査結果」によると、「3月1日の就活解禁時点で、すでに内定を手にしている学生は21.1%」と、学生の5人に1人が早期に内定を獲得しています。

企業側から積極的に情報を発信して優秀な学生を確保する動きが出ていることもあり、学生のニーズに沿ったアプローチを推進するために採用マーケティングを用いるようになりました。

採用マーケティングの背景3.転職採用市場の変化

また、転職採用市場においても採用マーケティングが注目されています。

変化の激しい社会において即戦力人材を求める動きが活発になっており、転職に積極的ではない潜在的な求職者へのアプローチが必要になっているためです。

また、働き方の価値観が多様になってきており、今の会社に不満を持っている潜在層へのアプローチや、求職者のニーズの把握などの必要性が増しているのも、採用マーケティングが注目されている要因です。

採用マーケティングの背景4.採用手法の多様化

近年のスマホの普及やIT技術の発展などにより、採用手法が多用になっているのも採用マーケティングが注目されている要因です。

Webを活用した求人情報サイトや求人検索エンジンのような求人広告媒体を利用するにあたって、ターゲットを明確にし、他社よりも魅力的な求人を掲載する必要があります。

また、SNSを活用した「ソーシャルリクルーティング」や社員の紹介による「リファラル採用」など、採用手法が多用になっており、求職者のニーズや動向の分析が必須になっているのです。

採用マーケティングは導入するべき?メリット・デメリットを紹介

ここまで、採用マーケティングの基本的な情報と現状について解説してきました。時代の変化に対応するために採用マーケティングが用いられていることは理解できたかと思います。

では、近年注目されている採用マーケティングという考え方は導入するべきなのでしょうか?

採用マーケティングのメリット・デメリットを箇条書きすると以下の通りです。

- 売り手市場の中で優秀な人材を獲得できる

- コストが削減できる

- ノウハウが蓄積される

- 採用担当の仕事が増える

- 成果が出るまでに時間がかかることも

これらについて詳しく解説していきます。自社に採用マーケティングの考え方が必要か否か判断するためにもぜひ最後まで読んでみてくださいね。

採用マーケティングを実践する3つのメリット

まずは採用マーケティングのメリットから紹介していきます。

メリット1.優秀な人材を獲得できる

採用マーケティングのメリットとして、売り手市場の中でも優秀な人材を獲得できることが挙げられます。

採用マーケティングを導入することで、自社とマッチする人材に効果的な求人広告を打つことができます。

その結果、応募数の増加、応募の質の改善に繋がり、売り手市場の中でも結果を出すことができるでしょう。

「なかなか応募が来ない」「応募は来ても質が悪い」という場合は、採用マーケティングを取り入れることで解決できるかもしれません。

メリット2.コストが削減できる

採用マーケティングの考えを導入することで、適切なターゲットに効率的に広告を出せます。

そのため、無駄な広告などを行わなくて済みコストの削減につながります。

また、応募の質も良くなるためミスマッチの防止につながり、応募対応の削減、選考の工数削減などの手間の削減にもなります。

採用活動のコストが高いと感じる場合には、採用マーケティングの考えを取り入れると良いでしょう。

メリット3.採用ノウハウが蓄積される

採用マーケティングを導入することのメリットとして、採用ノウハウを蓄積できることが挙げられます。

採用マーケティングとは自社の採用活動を最適化していくものなので、自社の採用活動のデータを分析し、継続的に改善していくことが重要です。

この改善を繰り返すことで、自社の採用がより最適なものに磨かれていきます。

この継続的な分析と改善を続けていくと、採用ノウハウとして自社に蓄積され続けるため、他の採用活動などにも生かすこともできます。

採用マーケティングを実践する2つのデメリット

採用マーケティングのデメリットを理解して利用を検討しましょう。

採用マーケティングは素晴らしいメリットがある一方で、デメリットも存在します。採用マーケティングを実践するデメリットは以下の通りです。

デメリット1.採用担当の仕事が増える

採用マーケティングを行うと、短期的には採用担当の仕事が増えてしまいます。

求人募集方法の知識勉強、戦略の立案、データの収集・分析、改善策の立案、と、自社の採用マーケティングのノウハウが確立するまではやる事が多いのが実際のところです。

採用担当に余裕がないと、採用マーケティングは中途半端なものになってしまう可能性が高いため、余裕がない場合は採用マーケティングのプロに採用活動を外注することをお勧めします。

また、成果報酬型で採用のプロに外注できる「京栄くん」がおすすめです。この機会にチェックしてみてください。

デメリット2.成果が出るまでに時間がかかることも

採用マーケティングは戦略を立て、データを分析し、改善し、と繰り返すため、実際に成果が出るまでには時間がかかることがあります。

採用に時間的な余裕がない場合も、採用活動のプロに外注すると良いでしょう。

外注先との関係が良好だと、採用に関するノウハウや自社の採用活動における改善点なども教えてくれることもあるため、時間と手間に余裕がない場合は積極的に外注を活用していきましょう。

「RPO(採用代行)のメリットや料金相場」はコチラで解説しています。

\初期費用0円で掲載可能!/

\応募が来るまで0円の特化型サイト!/

採用マーケティングを進める流れ

実際に採用マーケティングを実践する流れを紹介していきます。採用マーケティングはこれらのステップから成り立ちます。

- 自社の分析

- ペルソナの設定

- ニーズの調査

- 効果的なアプローチ方法の検討

- 実行と改善

今すぐにでも自社の採用活動に取り入れられるため、ぜひ流れを把握して活用していきましょう。

採用マーケティングの流れ1.自社の分析

採用において大切なのは、求職者に自社の魅力を伝えることです。そのため、まずは自社の分析から始めましょう。

具体的には以下のような項目における自社の長所短所などを羅列していくと良いでしょう。

- ビジョン・ミッション・経営理念

- 事業内容・商品・サービス

- 職務内容・やりがい

- 職場の雰囲気

- 待遇・給与・福利厚生

これらの項目について分析すると、職場の長所・短所がだいたい出てくるかと思います。

また、分析の際には数値化することも意識してください。アンケートやインタビュー、リサーチ会社へ依頼するなど、データにすることで客観的な視点から分析することができます。

さらに、数字にすることで求職者へのアピールもより具体的になるため、より魅力が伝わりやすくなります。

採用マーケティングの流れ2.ターゲットの明確化

自社分析のデータを基に、「今どんな人材が必要で、どんな人なら自社を魅力的に感じてくれそうか」という採用ターゲットを明確にしていきます。

このとき、「ペルソナ」の設定をするといいでしょう。

実際にその人物が存在しているかのように、具体的な年齢や性別、ライフスタイル、職業、趣味などのあらゆる情報を設定し、「その人であればこんな広告媒体を見るだろう」「こんな生活をしているならこんなサービスがあると便利だろう」とマーケティングに生かすことができます。

つまりペルソナを設定する目的は、人格を明らかにし、悩みや希望などのニーズを明確にすることです。

マーケティングにおける似た用語として、「ターゲット」という言葉がありますが、ターゲットはペルソナと比べると抽象的で「20代〜30代」のように集団全体を指すものです。似たような意味をもつため混同して使われることも多くあります。

具体的には以下のような要素について、採用したい人材をより明確にしていきます。

- 年齢・性別

- 専門知識・経験・資格

- 学歴・職歴

- 人柄

- 仕事と生活に対する価値観

- 家族構成や趣味

仕事はもちろんプライベートまでさまざまな角度からペルソナを設定し、そのペルソナに向けて最も効率的なアプローチ方法を検討することで、採用の成功につながります。

このペルソナをしっかりと設定しないと、本当に欲しい人材を取り逃すことにもなるので、採用マーケティングにおいて重要なステップです。

採用マーケティングの流れ3.ニーズの把握

ペルソナを設定したら、次はニーズの把握に移ります。本来のマーケティングであれば、顧客が求めるサービスや商品の調査にあたります。

採用マーケティングの場合は求職者が企業や仕事に対して何を求めているのかを把握することが大切です。例えば設定したペルソナは「自分を成長させる企業に転職したい」のか「プライベートを優先してくれる企業で働きたい」のかでアプローチ方法などが変わってきますよね。

設定したペルソナは「企業に対して何を求めているのか?」「仕事なのか?プライベートなのか?」「待遇なのか?人間関係なのか?」と、さまざまな角度からペルソナが求めているニーズを探してみましょう。

採用マーケティングの流れ4.効果的なアプローチ方法の検討

ペルソナのニーズについてより深まったところで、そのペルソナに対して最も有効なアプローチ方法を検討していきます。

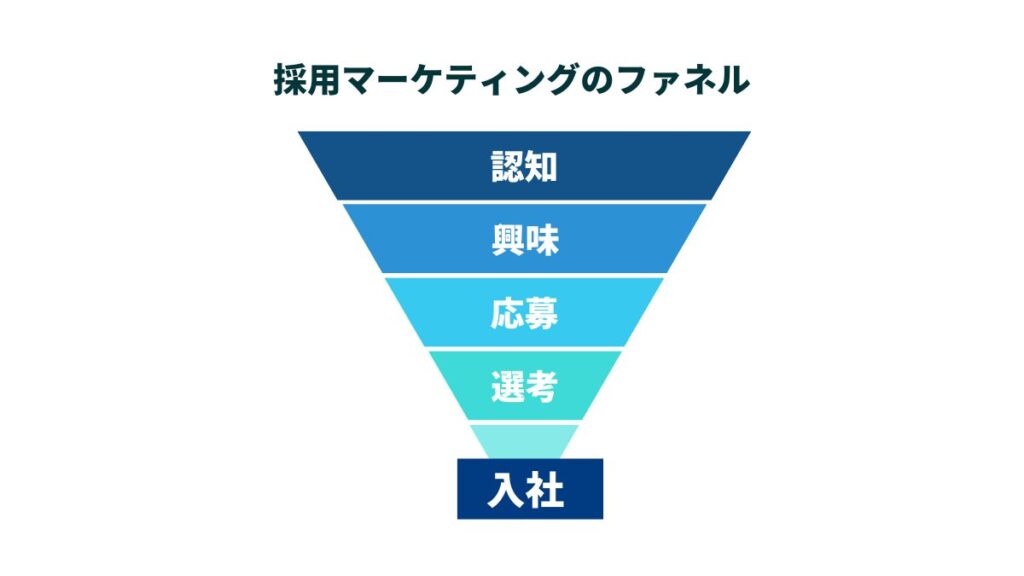

アプローチ方法を検討する際にはファネルの考え方を意識するといいでしょう。求職者が求人を発見してから、採用するまでの流れを明確にしたうえで、どうやって自社について多くの人に知ってもらい、どのようにして興味を持ってもらうか、とそれぞれの採用プロセスの課題を明確にしながら、効果的なアプローチ方法を検討していきましょう。

採用活動におけるアプローチ方法は多種多様です。自社について多くの人に知ってもらう段階ではまず求人広告などを利用するのが妥当でしょう。代表的な求人広告方法は以下に挙げていきます。

- 求人サイト

- 自社サイト

- 求人検索エンジン

- SNS(ソーシャルリクルーティング)

- フリーペーパー

- 折込チラシ

- 学内掲示板

- ハローワーク

- 人材紹介

- 企業説明会

- リファラル採用(社員・知人からの紹介)

例えば、スマホを日常的に利用する若年層にアプローチしたい場合は、「求人サイトや自社サイトなどのweb系の媒体を活用して認知してもらう。」スマホにあまり慣れていない年齢層へのアプローチの場合は、「フリーペーパーや人材紹介など紙や人の媒体を使って認知してもらう」など、ペルソナによってどの媒体から認知してもらうかを変える必要がありますよね。

また、認知してもらった後にどれだけの人に興味を持ってもらえるかは、掲載した求人情報や、企業情報がカギを握ります。

ペルソナが興味を持つようなタイトルで求人サイトに掲載したり、ペルソナが興味を持ちそうな語り文句でスカウトしたり、認知してもらった求職者をなるべく話さないようなアプローチ方法を練りましょう。

採用マーケティングの流れ5.実行と改善

アプローチ方法が決まったらあとは実践し、データを収集していきます。採用プロセスごとに、アクセス数やクリック率、応募率などを測定し、どのプロセスがボトルネックなのかを見極め、継続的に改善していきます。

また、いきなり費用をかけて採用活動をスタートするのはリスクがあるため、テストマーケティングを実施するという方法もあります。

できるだけ最小のコストで求人広告を出してテストをし、「どの媒体で効果があるのか?」「どのような広告文句に興味を示すのか?」「タイトルの工夫でクリック率は変わるのか?」などをテストすると、リスクを最小にできます。

そして、このテスト結果を基にして実際に採用活動をスタートさせます。もちろん、スタート後も測定と改善を忘れず、継続的な改良が不可欠です。

採用マーケティングの効果測定には「ファネル」が役立ちます。

ファネルとは「漏斗(液体などを容器へ流し込む際に使われる器具)」を意味する言葉です。

マーケティングにおいて、「まず多くの人が商品を認知し、その中の何割かが興味を持ち、さらにその何割かが購入を検討し、そのさらに何割かが商品を購入する」というように、上から下へと徐々に狭まっていく(少人数になっていく)構図が漏斗に似ていることから名付けられています。

採用マーケティングにおいても、採用プロセスの中でどれがボトルネックとなっているかがひと目でわかるため、重要な考え方です。

採用活動を「実行⇒測定⇒改善案⇒実行⇒測定…」と繰り返すことで採用プロセスに磨きがかかり、ますます効率化するとともにノウハウの蓄積にもつながるでしょう。

採用マーケティングの最終目標は、求職者が自然に「応募したい」と感じ、積極的に応募してくれることです。そんな「自社に応募してくれる仕組み」が構築できるまで、改善を続けていきましょう。

採用マーケティングを行う際の5つのポイント

ここでは、採用マーケティングを成功させるポイントを解説していきます。採用マーケティングを成功させるポイントをまとめると以下の通りです。

- 求職者の変化に合わせる

- 求める人物像を明確にする

- データの収集・活用をする

- システムの整備を行う

- 魅力ある企業を作る

採用マーケティング実践のポイント1.求職者の変化に合わせる

日々、求職者は変化しています。年齢層にもよりますが、企業選びにSNSを利用している層も増えてきています。

就職情報サイトだけでなく企業サイトを閲覧し、自ら情報を探しに行くという層が増えてきているのです。

志望企業について調べる上で有益だった情報源を尋ねたリサーチの結果、最も多いのは「個別企業のホームページ」で、6割近くが選んだという結果も出ています。

参考)株式会社ディスコ キャリタスリサーチ:2021 年卒 採用ホームページに関する調査

このような求職者の変化に、採用側も合わせて変化することが採用マーケティングでは必要となります。

求職者が企業別のホームページで情報を探している中では、自社サイトを用意し求職者のニーズに答えるという手法が必要となります。

採用マーケティング実践のポイント2.求める人物像の明確にする

マーケティングではペルソナという考え方があります。どういう層に商品を届けるかを明確にするマーケティング手法です。

大手サイトは、自社サイトにも求める人物像を掲載するところも増えてきています。

採用の場合はどういった層を採用したいかペルソナを明確化することで、より欲しい人材、求めている人材に情報を届けられ採用に繋がることとなります。

採用マーケティング実践のポイント3.データの収集・活用をする

採用マーケティングでは、求職者のニーズや効果的なアプローチ方法を把握するためにデータの活用が不可欠です。

自社の魅力をデータで伝えたり、求職者のニーズをアンケートやリサーチ会社への依頼でデータを収集したり、アプローチ方法を数値化して改善したり、採用マーケティングにおける多くのことはデータを活用することで効率化できます。

核となるデータをどれだけ集め、そして活用できるかが、採用マーケティング成功のポイントです。

採用マーケティング実践のポイント4.システムの整備をする

初めに説明した通り、マーケティングとは「売れる仕組みを作ること」です。採用マーケティングにおいても求職者が応募してくるまでの仕組みを構築することが採用マーケティングの成功を左右します。

具体的には、各採用プロセスにおけるボトルネックを改善し、無駄なプロセスの排除や、より効率的なシステムを取り入れるなどして、システムを整備していきましょう。

これまでの採用活動においては、採用担当の経験や直観で動いていましたが、システムを整備することで採用担当者が誰になってもある程度の成果を出すことができます。

そのため採用担当が現場を離れても、いつまでもノウハウが残っているメリットがあります。

具体的には採用管理システム(ATS)などのシステムを利用するなどがおすすめです。こちらの「採用管理システム「ATS」って何?ATSのメリット・デメリットを解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

採用マーケティング実践のポイント5.魅力ある企業作りに力を入れる

本来のマーケティングにおいて良い商品を製作するのと同様に、採用マーケティングにおいて「応募したくなる企業」を作ることは大切です。どれだけ求職者にアピールしても、中身が伴わなければ結果は出ないでしょう。

求職者に魅力を感じてもらうためにも、まずはいまいる社員たちに魅力を感じてもらえるような組織づくりを心がけましょう。具体的には以下のような項目があります。

- ビジョンの共有

- 働きやすい環境

- 成果を正当に評価

- コンプライアンスの遵守

- 社内のコミュニケーション活性化

などなど、さまざまな角度から、社員に魅力を持ってもらえるような組織にすることで、採用もうまくいくようになります。

また、企業を魅力的に改善していくために、社員にアンケートなどを取ると、労働者のニーズの把握ができるとともに、意見を聞いてくれる風通しのいい組織という魅力にもつながります。

社員にとって魅力的な企業は求職者にとっても魅力的です。求職者が魅力に感じるような組織を作るためにも、自社の魅力を磨き続け、求職者が自然に「応募したい!」と思える企業にしましょう。

採用マーケティングに役立つ手法・フレームワーク

採用マーケティングに使える手法・フレームワークをまとめると以下の通りです。

| 採用マーケティングの手法 | 説明 |

|---|---|

| ペルソナ | 採用したい人人物像のこと。ペルソナを設定することで採用活動の方向性が決まる。 |

| 採用ブランディング | 採用において自社をブランド化すること。「ここで働きたい!」という人材が増える。 |

| カスタマージャーニー | 求職者が自社を認知してから採用に至るまでの経緯。各プロセスの役割が明確になる。 |

| エンゲージメント | 求職者とのつながりを高め、特定のファンを作る手法。SNSの普及で活発化している。 |

| 3C分析 | customer(顧客・市場)、competitor(競合)、company(自社)を分析。環境分析の手法。 |

| 5A理論 | 求職者の意思決定の流れにおいて、それぞれにふさわしいマーケティングをする手法。 |

| SWOT分析 | strength(強み)、weakness(弱み)、opportunity(機会)、threat(脅威)の4つを分析。 外部環境と内部環境の両方を把握できる。 |

| タレントプール | 人材候補のタレント(才能)に継続的に接触し、人材情報をプールする(蓄える)手法。 |

採用マーケティングの手法について、以下の記事でさらに詳しく解説しています。いますぐにでも自社の採用活動に取り入れられる考え方ですので、採用マーケティングの手法についてさらに詳しく知りたい方はぜひ読んでみてください。

採用マーケティングで注目されている採用手法・採用ツール

ここでは、採用マーケティングで注目されている採用手法や採用ツールを紹介していきます。

- 採用サイト

- SNS(ソーシャルリクルーティング)

- ATS(採用管理システム)

採用マーケティングに役立つツール1.採用サイト

採用マーケティングにおいて、採用サイトの必要性は高まってきています。なぜなら、求職者は企業サイトや採用サイトから情報収集する傾向が強くなっているためです。

実際に、エン転職会員のアンケートによると、転職活動者の9割が「企業HP」、7割が「採用HP」から企業情報を収集すると回答したアンケート結果が出ています。

採用サイトは「制作会社に外注する必要がある」というデメリットはありますが、「求職者の志望度が高まる」「多くのコンテンツを掲載できる」といったメリットがあり、近年採用サイトに力を入れる企業が増えているのです。

採用マーケティングに役立つツール2.SNS(ソーシャルリクルーティング)

SNSを活用した採用活動のことを「ソーシャルリクルーティング」と言います。ソーシャルリクルーティングは近年注目を集めている採用手法です。

SNSは若年層のみならず全世代に活用され始めており、年々注目度が増しています。

- ブランディングに活用できる

- 転職・就職の「潜在層」にアプローチできる

- 発信を通して働くイメージを持ってもらい、ミスマッチを防げる

等のメリットがあるため、「認知の拡大」「質の良い母集団形成」が見込めるでしょう。

ただ、反対に企業のイメージを崩してしまう「炎上」のリスクもあるため、慎重な運用が求められます。

採用マーケティングに役立つツール3.ATS(採用管理システム)

採用管理システム(ATS)とは、応募者情報や面接スケジュール、選考評価などの管理を一括で行えるシステムです。

採用管理システムを導入することで採用における業務を効率化でき、本当に大切な業務(コア業務)に集中できます。

また、システムによっては「採用サイトを制作できる」「分析レポートで採用フローのボトルネックが可視化される」など役立つ機能が搭載されているため、採用マーケティングを実践するには欠かせないツールと言えるでしょう。

採用マーケティング 採用担当に求められることは?

採用マーケティングにおいて、人事担当・採用担当に求められる能力は以下の通りです。

- 「分析力」…採用市場の分析、自社の分析、採用フローの分析など

- 「企画力」…採用手法の決定、求職者に刺さるコンテンツ、発信など

- 「求職者目線に立つ」…採用計画、訴求方法などの選定

また、企業の採用担当者の中には「採用活動以外の業務も兼務している」という方も多いでしょう。

「煩雑な業務に追われて採用マーケティングを実践できない」という場合は、システムや外注を活用して、コア業務に集中することが重要です。工数を削減して、効果的な採用活動を進めていきましょう。

採用の手間を省くなら、京栄くんにお任せ!

ここまで、採用マーケティングの基本的な考え方から、実践する流れまで具体的に解説してきました。

採用マーケティングは採用市場が変化した現代において有効な考え方であり、採用競争が激化した中でも優秀な人材を確保することができるということはお判りいただけましたでしょうか。

ですが、採用マーケティングを行うと採用活動の「工数が増えてしまう」などのデメリットもありますよね。

そこで、手間を減らして効率よく採用活動を進めたい方にオススメのサービスが、採用サイトを無料で構築してくれる「京栄くん」です。

京栄くんなら、採用サイトの構築・運用、求人原稿・求人画像の制作サポートを代行してくれることに加え、独自ノウハウを用いて応募数を最大化してくれるため、ノウハウが全くなくても採用にかかる手間の削減ができます。

また、完全応募課金型なので、初期費用などの無駄なリスクを負うことはありません。

今の採用活動のコスパが悪い、思うように応募が来ない、採用にかけられる人手も時間もないなど、現在の採用活動を改善したい場合はぜひ一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

\初期費用0円で掲載可能!/

\応募が来るまで0円の特化型サイト!/